Mis amigos y yo, los sábados por la tarde y a media calle, nos jugábamos el honor en una cáscara de futbol. Durante un par de horas, pipas cargadas de testosterona, adrenalina, sudor, carcajadas, el lenguaje más soez, zancadillas y conatos de broncas que siempre quedaron en promesa, eran el preámbulo de una generosa dosis de cerveza barata que hacía renacer la camaradería de jugadores que rondábamos los 20 años.

A uno de los mayores le pidieron en la universidad pública estatal que les ayudara a conseguir profesores para impartir clases de literatura en la preparatoria popular nocturna. Me invitó. Yo, que tenía apenas unas semanas de haber egresado de la licenciatura, me enfrentaba tres veces a la semana, después de las 8 de la noche, a un nutrido y agotado grupo de obreros, secretarias, carpinteros y choferes para hablarles de poesía y narrativa. O sea, torturador y torturados compartiendo un pizarrón.

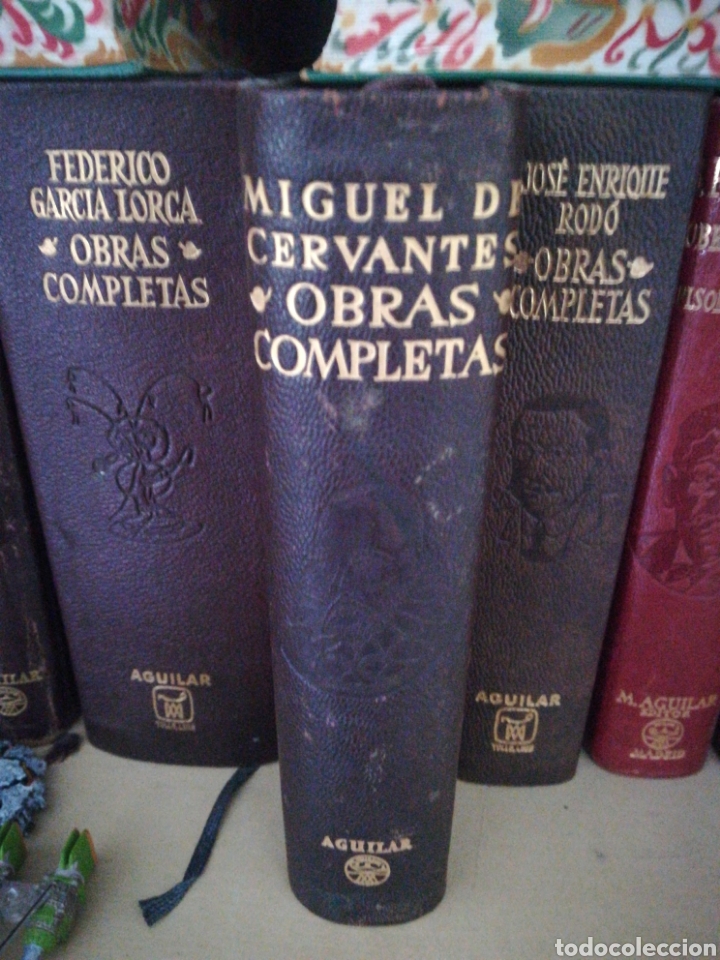

Un día les pedí que leyeran para la siguiente semana alguna de las Novelas Ejemplares de Cervantes. A punto de retirarme de la clase se me acercó una madura y coqueta secretaria y me contó una triste historia sobre su situación personal, que terminaba en que no podía comprar o conseguir ningún libro, menos en tiempos en los que el internet no era siquiera una quimera. Me dijo que si podía prestarle mi libro (una edición de Aguilar con las obras completas del enorme manco de Lepanto en papel cebolla). No recuerdo si lo conmovedora de su historia o su muy ensayado coqueteo me hizo extenderle ese ejemplar, el cual atesoraba por haber sido un regalo. Nunca lo volví a ver, a pesar de mi insistencia en recuperarlo.

Poco tiempo después, a un profesor le escuché contar entre carcajadas, en la cafetería universitaria, la novatada a un imberbe profesor al que, por un reto entre maduras estudiantes de la preparatoria popular nocturna, lo despojaron de un libro de literatura. Me carcajeé igual que los demás, para que no sospecharan que fui yo el novateado.

PDF

PDF