Así se conoce a quien se agarra o se coge fuertemente de algo. Al que insiste con tenacidad en una opinión, en una idea. Al terco, obsesivo y necio. O de acuerdo con el vocabulario para entender a los mexicanos, de Héctor Majarrez, “también se dice del que no deja el vicio”.

De este modo se refieren los meseros de cantina al último cliente del día. El que pide la “caminera” cuando ya están bajando las cortinas del negocio. Al que le pasan un vasito de plástico para vaciar el trago que le queda. Aquel que todavía ofrece una jugosa propina con tal de que le sirvan la “del estribo”. Y el mesero, en un postrer arranque de compasión, responde: “No me des propina, pero ya vete, antes de que te saquen a patadas”.

El aferrado es un individuo al que tal vez corrieron de su casa o que vive solo en un cuartito de azotea y prefiere pasar la noche entre la alegría de las botellas, junto a la singular familia que ha formado con otros clientes que lo invitan; con los meseros, a quienes ya conoce por su nombre; con los músicos, que ya saben las canciones que le gustan sin necesidad de que él se las pida, y el cantinero con quien ha compartido alguna confidencia y ha terminado llorando.

La mayoría de los bebedores de cantina alguna vez hemos sido aferrados. Sin embargo, existen diversos tipos de este espécimen en peligro de expansión, sobre todo en temporadas vacacionales y días festivos.

En razón de la edad se puede mencionar primero al muchacho alegre. El hijo de familia, estudiante o profesional independiente que permanece firme al final de la combebencia con sus cuates, con el afán de demostrarles que sabe disfrutar de la vida y tomar como “gente grande”. Aunque ya mucho después de que partieron sus compañebrios recurra al celular para hacer la llamada urgente, de auxilio, que le permita saldar la cuenta. También suele ocurrir que este tipo de persona sea un solterón mayor de cuarenta que acabe llamando a sus exparejas para salir del apuro.

Uno de los más conspicuos es el artista. Heredero del siglo XIX, ofrece su creatividad a cambio de una o varias copas. Puede ser que declame sus poemas malditos o los de otros poetas malitos, que cante boleros o cuente chistes, que conozca de memoria las alineaciones y los marcadores de los partidos de la Copa Mundial de 1985 o las conjuras secretas de los próceres históricos. Su arte consiste en mantener entretenidos a sus mecenas e incluso saber en qué momento cambiarse de mesa y cómo incitar la conversación o la polémica sin mostrarse impertinente. Los hay que se ganan, como si se tratara de una corona de laurel, las copas de la casa y el sincero aplauso de los meseros.

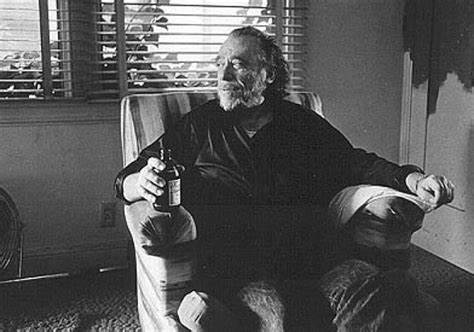

Otro, de los tipos más oscuros, es el solitario. Solamente se le conoce por su nombre y siempre paga en efectivo. Es cliente asiduo. Puede llegar a cualquier hora y buscar un rincón apacible donde nadie lo note o acodarse en la barra. Pertenece a la misma familia que el bar fly gringo, pero es menos rijoso y resentido. A veces le gusta leer o hay algunos que también escriben. De su boca jamás sale ninguna confidencia. Nunca habla de mujeres, ni de las propias ni de las ajenas. Cuando están a punto de cerrar pide la cuenta y si el cantinero, que lo ha visto muchas noches en los últimos veinte años, insiste en pedirle un taxi, el solitario se esfuma tan sigilosamente como llegó para regresar a otra dimensión donde las cantinas siempre permanecen abiertas.

También tenemos al despechado. El que intenta reconstruir las fibras de su músculo cardiaco a golpe de tragos y canciones. Quien a la menor provocación refiere ante propios y ajenos su martirilogio amoroso. Aquel que buscando la dignidad de la derrota solamente precipita su aniquilamiento. Es como una vena que se desangra reflexionando los motivos y repitiendo los diálogos de su despedida. El que nunca va a encontrar el menjurje que le cure la infame resaca del desengaño. Ése que atosiga pidiendo que le toquen, una y otra vez, la misma canción.

Finalmente tenemos al perdido. El que bebe sin freno hasta entrar en los linderos de la catatonia. Es el que sufre el escarnio de clientes y meseros. Al que despiertan para que pague una cuenta inflada de caballazos. Al que el taxista, el policía y hasta la suegra le van a escamotear los billetes que se había escondido en los calcetines. Y no importa si se percata del robo porque al otro día ya no se va a acordar y amigos y parientes, meseros y cantineros van a poder recriminarlo por las ofensas que nunca profirió. En este cristo del alcohol, como en ningún otro, se ensaña la hipocresía de la humanidad.

A esta breve taxonomía le faltan muchos ejemplares. Tantos como nuevos tipos de aferrados surgen con cada generación. Y habría que incluir también a los que terminando la jornada cantinera buscan dónde rematar la parranda, se van a Garibaldi, a un cabaret o recalan en casa de su segundo frente; los rifados, aquellos que se afilian por instinto a la consigna del viejo Baudelaire: “mi corazón sólo ama el riesgo”.

PDF

PDF