Imagine que usted recién cumplió sus primeros catorce años de vida, cursa el segundo año de secundaria y hace ya más de un año que no abre un libro, ni hace las tareas, ni asiste casi a clases, de manera que apenas un milagro evitaría que repruebe el curso. Como quien dice, va a caérsele el mundo. Un día, sin embargo, el milagro acontece: usted pasará el año por decreto oficial. Sin importar su número de faltas o la monstruosidad de su ignorancia, nuestras autoridades educativas le invitan a inscribirse en el grado inmediato superior. Qué alegría, ¿verdad? Y qué alivio, y qué risa, y qué suerte la suya. Al menos por ahora, el engaño estará a buen resguardo inclusive de usted, que por lo pronto no querrá saber a quién realmente consiguió engañar.

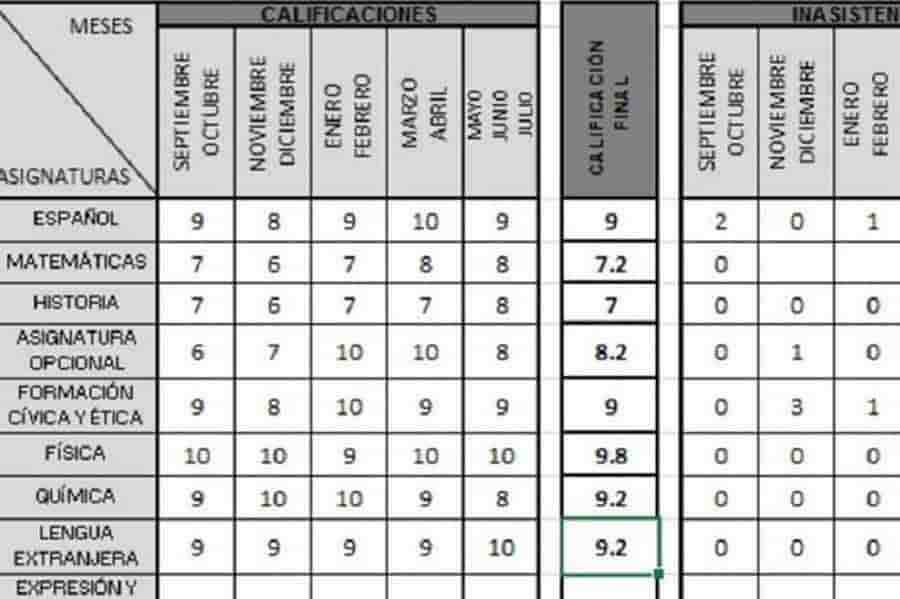

La libreta de calificaciones escolares no es, como algunos creímos cuando sus resultados nos desfavorecían, un instrumento de coerción y represión para alumnos dispersos o perezosos, sino un indicador tan esencial como la aguja de un tanque de gas: de nada sirve cuando marca cero. Puede uno hacer las trampas que le dé la gana, pero hay un precio que no puede evitarse y es el de solapar la propia incompetencia. Un cero en matemáticas indica claramente que la persona ya no puede avanzar sin ponerse al corriente, igual que quien no logra flotar en una alberca nada tendría que hacer entre los buzos. Aprobar a quien hay que reprobar –peor todavía, garantizarle el pase, tal como han decidido las autoridades– no es una protección, ni una gracia, ni un paro, sino un modo eficaz de discapacitarle.

Las calificaciones reprobatorias suelen ser anotadas en tinta roja, de modo que funcionen como lo que son: una señal de alerta, una suerte de alarma cuya desconexión sería un despropósito y una irresponsabilidad. Claro que uno manejaría más tranquilo si el tablero del coche no le hiciera consciente de sus desperfectos, pero entonces no haría sino aplazar y acrecentar esas calamidades que de todas maneras se avecinan. Algo saben los avestruces de esta clase de métodos, comunes en los niños y vergonzosos entre los adultos. Negar la realidad volviéndole la espalda es abrirle las puertas al desastre (apenas puede creerse que haga falta decirlo). ¿Qué clase de confianza nos merecen quienes consuman la peculiar hazaña de graduarse de médicos, pilotos aviadores o ingenieros sin el engorro de prepararse a fondo?

Escribe estas palabras alguien que se recuerda como alumno problema. Terminé el primer año de preparatoria con cinco materias reprobadas y un brillante historial en el juego de carambola a tres bandas, de modo que hizo falta cursarlo una vez más. Es decir que hizo falta que el rufiancito cobrara conciencia del futuro de mierda que le esperaba, si insistía en seguir por ese rumbo. Reprobar, en efecto, sabe a fracaso, y como tal contiene lecciones invaluables para cualquiera con dos dedos de frente. Mucho se habla del éxito, que al cabo nada enseña, cuando es de los fracasos que uno aprende a lidiar con sus insuficiencias.

Se entiende que un alumno descarriado conciba la quimera de terminar el curso sin tener que ir a clases ni aprobar las materias, si bien harían falta unos padres claramente insensatos para apoyarle en ese desatino. O en su caso, por absurdo y extremo que parezca, unas autoridades educativas lo suficientemente irreflexivas para otorgar ese regalo envenenado a millones de niños cuyo aprovechamiento no podrá ser medido, ni por tanto atendido y menos todavía mejorado, en bien de una estadística que será irremediablemente mentirosa y provocará daños, valga la expresión, incalificables.

Pobre de quien es ciego a sus errores, si desde acá los vemos en 3D. Acreditar una equivocación no es el final del mundo, sino el mero principio de su enmienda. Si esto no lo comprenden las autoridades, menos podrán aprenderlo esos niños a los que hoy se condena a vivir en mentira, ignorancia y miseria. Pero eso sí: muy bien calificados.

PDF

PDF